幻夢の自己相似構造(フラクタルドリームスケープ)

小説家YUMI 坂口由美

序章 ― フラクタル迷宮の目覚め ―

人は、「自分が信じている世界」が本当に存在しているのかと疑ったことがあるのだ。

18歳のレンは、夜ごと無限に枝分かれする螺旋階段の夢を繰り返し見ていた。

日常の出来事や読んだばかりの小説が、時空を超えてふわりと今日の現実にさざ波のように響いている。都市のビル群、通学路の木立すら、夢で見るフラクタルな「仮想現実」に重なって感じられた。

「世界が自己似たフラクタル構造で編まれた仮想現実だったら、認識や偶然――そんな当然すらいで揺らぎそうね。」

蒼井教授の問いかけに、レンは戸惑いながらも聞きます。

「量子テレポーテーションを知っているかい? 情報としての現実が、異なる場所へと転写される。これは物理現象だけど、世界の本質や記憶、存在の境界の彼方、この謎が照らしてくれて気がしたんだ。」

世界のどこまでが「本物」で、どこからが夢なのか。

レンは次第に、毎日目にするものすべてに疑念を抱き始めます。

現実と夢、自分と他人、時間と空間――すべての境界が、フラクタル模様のように複雑になり乱れていく。

彼は「本当の世界」の姿を求めて、一歩を踏み出す。

宇宙として見えているもの=深層意識の奥深い投影

第一章 ― 深層意識の宇宙 ―

夕焼けが差し込む慶応義塾大学の科学室。窓辺でレンは覗いている。

「教授……今、世界が見ている宇宙も、実は“現実”じゃないんですか?」

蒼井はゆったりとうなずき、ホワイトボードに円を描く。

「古典物理学は客観的な宇宙を前提とした。だが、量子論では観測者の『意識』が現象を思い切って決めてしまったのだ。」

「意識が、現実を守っているのですか?」

微笑んだ蒼井は続く。

「……美しい、って思うんだ。科学も、哲学も、心も、全部つながって“本当の現実”を見せてくれる気がする。」

「現実の扉を開く鍵は、君の好奇心と挑戦心だよ。」

その夜、二人の静かな対話から、新しい世界の幕がひっそりと現れた。

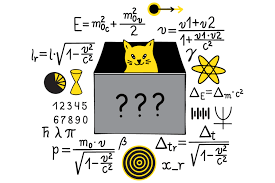

「箱の中の奇妙な現実」――シュレーディンガーの猫

第二章 ― 箱の中の不思議な現実 ―

シュレーディンガーの猫と量子世界のパラドックス

レンは夕焼けに染まる研究室で挑む。

「教授、本当に猫は『生きていながら、死んでもいるのですか?」

「それがシュレーディンガーの猫の不可思議さ。観測されるまでは、猫は生と死の両方が重なって存在する。」

「現実じゃ考えられないのに――。」

「この中に猫がいると想像してみよう。君が観測者になることで、重ねられた『現実』がひとつに定まる。」

「僕が見なければ結果は決まらない…?」

「そうだ。でもマクロな世界――自己同様に広がる現実では、私達的に最終一つの状態しか観測できない。それが量子の奇妙。」

レンはそっと箱を見つめた。 「僕も、まだ未知の可能性をたくさん抱えているってことですね。」

箱の中では、猫が生きているかもしれないし、死んでいるかもしれない。

現実と可能性が交差するその静かなひととき――彼らは自分自身の中にも重なった無数の可能性を見ていた。

変わる過去と相対する――タイムマシンと沈黙する宇宙

第三章 ― 時を越えるカケラ ―

―存在と「今ここにいる」ことのリアル

「タイムマシンで過去は変更できるでしょうか?」

蒼井教授の研究室で、レンは時の彼方に想いを馳せることができます。

「過去も未来も、“現在”という意識から現実化されていく。戻りたい過去も、今この瞬間と融合し続けたんだ。」

「宇宙人は、なぜ僕らのそばに来ないんですか?」

「本当に“遠い存在”かな?」蒼井は机の上のクリスタル片を揺らしながら語る。

夜の静寂のなか、レンは協生館地下のプールを見つめている。

水面にる自分自身と向こうの時のこと。

すべての「現在」はフラクタルのように重なり合い、新たな物語を紡ぎながら。

最終章「境界を越えて――理論と意識の火中へ」

「教授、結局、物理と意識の関係って、どこまで説明できるでしょうか?」

「突破口があるかもしれない、それは自分を一切例外にせず――自分をも火の中に投入する覚悟で本質に向き合ってことだ。」

レンはアインシュタインの肖像を見上げる。

蒼井は静かに物思いにふける。

窓の外に広がる夕映えの光と、ほんの少し冷たくなった空気。

その中で、彼のまなざしは遠い過去と蒼いこれから向かう未来、そして自分の内側へと静かに向かう。

レンの問いかけや研究室の淡いざわめきも、いまは遠い背景音。

蒼井の頭の中は、現実と夢、意識と物理の謎が幾重にも渦を巻く。

思考の迷宮の奥底で、彼は自分自身すらも一つの観測者、果てしないフラクタル宇宙の小さなカケラに過ぎないと、気づく。

「まだ、すべてを知っていたわけじゃない。世界も、自分自身も……これからだ」

夜が明け、レンは優しい心の炎を灯す。

どんな天才の頭脳より、「自分自身を火の中に投げ込む勇気」こそが未来を切り拓く鍵だと確信する。

「……僕、もう一度初めから学び直してみます。」

蒼井教授は穏やかに微笑む。 その表情には、満足と新たな期待が滲んでいた。

静かな研究室を後にして、二人は夕暮れのキャンパスをゆっくり歩き出した。

歩みは軽やかで、確かに確かな決意に満ちていた。

未知という地平線の向こうで、どんな新しい発見が待っているのか――

レンと蒼井教授の探究は、再び動き始めたのだった。