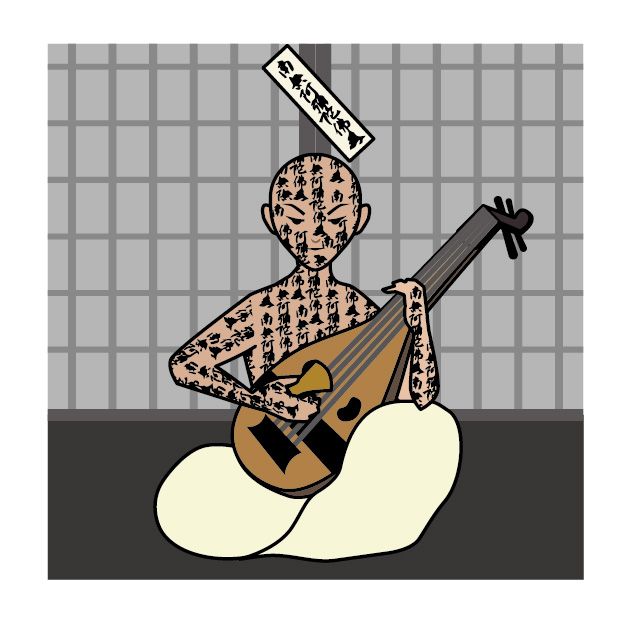

原作出典 小泉八雲の『怪談』『耳なし芳一』

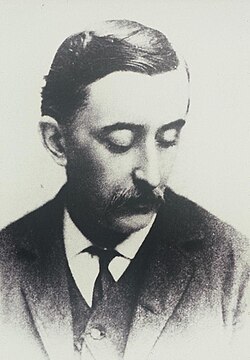

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は『怪談』『知られぬ日本の面影』『骨董』などで知られる明治時代の作家である。明治期の日本を海外に紹介したことや、「耳なし芳一」「雪女」「ろくろ首」「むじな(のっぺらぼう)」といった日本に古くから伝わる口承の説話を記録・翻訳し、世に広めたことで評価されている。

「耳なし芳一」の物語

この物語は、芳一たち人間が住まう阿弥陀寺と、怨霊たちが「逗留している」と称する実体無き御殿、その実態である安徳天皇の墓所という、2つの場所(実際には幻でしかない御殿も数えるなら3つの場所)だけで、話の大部分が進行する。

赤間関にある阿弥陀寺に芳一という琵琶法師が住んでいた。芳一は平家物語の弾き語りが得意で、特に壇ノ浦の段は「鬼神も涙を流す」と言われるほどの名手であった。

ある夜、住職の留守の時に、突然どこからともなく一人の武者が現われる。芳一はその武者に請われて「高貴なお方」の御殿に琵琶を弾きに行く。盲目の芳一にはよく分からなかったが、そこには多くの貴人(きじん)が集っているようであった。壇ノ浦合戦のくだりをと所望され、芳一が演奏を始めると、皆、熱心に聴き入り、芳一の芸の巧みさを誉めそやす。しかし、語りが佳境になるにつれて、皆、声を上げてすすり泣き、激しく感動している様子で、芳一は自分の演奏への反響の大きさに内心驚く。

芳一は七日七晩の演奏を頼まれ、夜ごと出かけるようになるが、女中頭から「このことは他言しないように」と釘を刺された。

住職は、目の見えない芳一が無断で毎夜一人で出かけ、明け方に帰ってくることに気付いて不審に思い、寺男たちに後を着けさせた。すると、大雨の中、芳一は一人、誰もいない平家一門の墓地の中におり、平家が推戴していた安徳天皇の墓前で、恐ろしいほど無数の鬼火に囲まれて琵琶を弾き語っていた。驚愕した寺男たちは強引に芳一を連れ帰る。事実を聞かされ、住職に問い詰められた芳一は、とうとう事情を打ち明けた。芳一が貴人と思っていたのは、近ごろ頻繁に出没しているという平家一門の邪悪な怨霊であった。住職は、怨霊たちが邪魔をされたことで今や芳一の琵琶を聴くことだけでは満足せず、このままでは芳一が平家の怨霊に殺されてしまうと案じた。住職は自分がそばにいれば芳一を護ってやれるが、あいにく今夜は法事で芳一のそばに付いていてやることができない。寺男や小僧では怨霊に太刀打ちできないし、芳一を法事の席に連れていけば、怨霊をもその席に連れていってしまうかもしれず、檀家に迷惑をかけかねない。そこで住職は、怨霊の「お経が書かれている体の部分は透明に映って視認できない」という性質を知っていたので、怨霊が芳一を認識できないよう、寺の小僧とともに芳一の全身に般若心経を写経した。ただ、この時、耳(耳介)に写経し忘れたことに気が付かなかった。また、芳一に怨霊が何をしても絶対に無視して音を立てず動かないよう堅く言い含めた。その夜、芳一が一人で座っていると、いつものように武者が芳一を迎えにきた。しかし、経文の書かれた芳一の体は怨霊である武者には見えない。呼ばれても芳一が返事をしないでいると、怨霊は当惑し、「返事がない。琵琶があるが、芳一はおらん。これはいかん。どこにいるのか見てやらねば…。」と、独り言を漏らす。怨霊は芳一の姿を探し回った挙句、写経し忘れた耳のみを暗闇の中に見つけ出した。「よかろう。返事をする口がないのだ。両耳のほか、琵琶師の体は何も残っておらん。ならば、できる限り上様の仰せられたとおりにした証として、この耳を持ち帰るほかあるまい。」と怨霊はつぶやき、怪力でもって芳一の頭から耳をもぎ取った。それでも芳一は身動き一つせず、声を出さなかった。怨霊はそのまま去っていった。 明け方になって帰ってきた住職は、両の耳をちぎられ、血だらけになって意識を無くした芳一の様子に驚き、昨夜の一部始終を聞いた後、芳一の全身に般若心経を書き写いた際に納所が経文を耳にだけ書き漏らしてしまったことに気付き、そのことを見落としてしまった自らの非を芳一に詫びた。

その後、芳一の前に平家の怨霊は二度と現れず、また、良い医師の手によって芳一の耳の傷もほどなくして癒えた。この不思議な出来事は世間に広まり、彼は「耳なし芳一」と呼ばれるようになった。やがて、芳一は、琵琶の腕前も評判になり、その後は何不自由なく暮らしたという。

消える夜 ―耳のない彼女―

日本の作家YUMI 坂口由美

あの頃、熊本市東区の自衛隊バス停前から、甲佐町にかってあった音楽短期大学へ、毎日2時間かけて通った。上村結(かみむらゆい)は、ピアノ科の優秀な音大生だった。 大学の前には小さな川が流れ、向こう岸には熊本バスの停留所がある。

ある夜、いつものようにピアノの個人練習を終え、バスを待っていた結の前に、不思議な女性が現れる。

大学の近くの無縁墓地では、その1年前に、猟奇殺人事件の被害者が遺棄されたまま、事件は迷宮入りしかけていた。

大学に通い始めてからというもの、上村結は、毎夜不思議な夢を見る。 夢の中で、白衣の女性は何度も助けを求め、結の体に乗り移る。やがて結の聴力は奪われ、まるで自分の耳が消えていくような感覚に襲われるのだった。

結の異変を心配した教員や友人たちが、一連の出来事と土地に伝わる怪談との関係に気づき始める。 そして、結の奇妙な体験のおかげで事件の核心が明らかになる。 殺人犯は、川向こうにある老舗の鮎料理屋「吉水」の取り跡息子であり、亡き看護婦長とは血縁関係にあった。事件は、実は遺産相続を巡るトラブルから偶発的に発生した悲劇だった。 しかし、犯人である鮎屋の取り跡は、自分が犯人だと知られれば、この土地に住めなくなることを恐れて、事件をもみ消してしまったのだ。ただ、亡き看護婦長の怨念は消えず、ヒロインの上村結に取り憑いて、事件の真実を「音のない世界」から伝えようとしたことになる。

上村結がふと「でも、なぜ、殺された婦長さんは、この村に、よそから一時的にやってきた私に取りつくことができたのかしら?」とつぶやく―

結は、村のしがらみや事件の渦の中とは全く縁のなかった存在。 純粋な外部者である彼女だからこそ、土地の怨霊や悲しみを純粋に受け止める「器」となったのだろうか…。そして、結が音楽を介して人や心とつながる力――その「共鳴体質」こそ、婦長の無念に敏感に呼応したとも言える。

よそ者だからこそ、村の「闇」を新たな視点で捉え、解決への道筋をつけられる特別な存在だった。

婦長の霊は、結の中に自分の苦しさや後悔を託し、それを「音のない世界」に引きずり込むしかなかった―

ある意味、異邦人ともいえる結と、土地の怨念が偶然繋がった運命のようで、切なくも怖ろしい。

事件解決後も、結の聴力は完全に戻ったことはなかった。しかし彼女のピアノの情熱や人柄は多くの人に伝わり、熊本市中心部の百貨店が運営する音楽スクールで、障害者雇用枠でインストラクターの職を得ることができた。新しい職場は、地元の子どもたちやシニア世代も集まった音楽教室。 結は「聞こえなくても感じる音楽」を伝えたいと、生徒と一緒にピアノに向き合う日々を送ることができた。 彼女の屈託のない笑顔は、様々な人の心を癒した。

しかし、日常が平穏に戻ったかに見える夜――

微かな哀しみと、底知れぬ恐ろしさ。ふいに耳元で、あの亡き看護婦長や、無縁墓地に囚われた魂たちのすり泣きが、かすかな「気配」として感じられた。悲劇は、形を変えてまだ静かに息づいている――。

夜、百貨店のスクール閉店後。

鍵を締めかけた結の足元に、微かにピアノの残響と、やがて溶けるような遠くすり泣きが思い出される――

「…聴こえるはずがないのに。誰かが、まだ何かを伝えようとしている…」

闇のなか、涙のようなものが静かに結の頬を濡らす。 「どうして、あの夜も、今も――私だけに届くの?」

主要な舞台

甲佐町の古い音楽短大(夜は無人の音楽ホール)

音楽短大の正面に流れる小川と熊本バスの停留所

近くの病院・老舗鮎料理店と無縁墓地

熊本市東区の自衛隊前バス停(ヒロインの自宅)

主要登場人物

上村結(ピアノ科学生。ヒロイン。耳のない彼女)

白衣の怨霊(かつての看護婦長。殺人被害者)

老舗鮎料理の跡取り息子(犯人)

指導教員や友人たち