- 心理カウンセリング教本【Kindle Book】

- うつ病アドバイザー無料資格問題集(WordPress)

- 「NPO全日本カウンセラー協会ブログ(アメブロ)

- 20世紀を代表する政治哲学者ハンナ・アーレントの『人間の条件』

- フェミニズム史における先駆女性思想家・文筆家スタール夫人(ジェルメーヌ・ド・スタール)

- Sign language.手話

- YUMI: The Digital Storyteller's Collection

- 黄昏のパートラムと渡良瀬の風

- 日本語の話し言葉における尊大表現と不適応

- 鬱病・躁病に通じる妄想を解消するアクションシステム

- 自殺念慮の理解と支援

- 自殺念慮の消し方〜うつ病と向き合うために〜

- 宇宙と共鳴する呼吸で鬱を祓うための音楽

- 星の巫女カウンセリングファイル《舞田みおの場合》

- 影の教室 ―ひまわり幼稚園事件ファイル―

- ジャスミンのコロンと路地裏のにおい──教室のカーストものがたり

- True Colors

- 『ドグラ・マグラ』『生殖記』で読み解く――“身体の声”に耳を澄ます精神鑑定の現在地

- 「どうにかなるでしょ ここの町のどこかで私は生きているのよ」

- 小豆に宿る呪術の力と「雨夜三人話」の悲劇

- Boulevard de la Mélancolie – Le repaire des jeunes dames

- Midaq Alley (زقاق المدق)

- 僕がどんなに君を好きか、君は知らない

- 隔(へだ)ての庭

- The boundary gate that is off-limits.

- 『神々の本性について』 Phaëthōn

- 「胎児の帰属」 ――胎内から始まる、血と記憶の犯罪。

- そして誰もいなくなった

- 消える夜 ―耳のない彼女―

- 幻夢の自己相似構造(フラクタルドリームスケープ)

- 日常と非日常の境界、日常生活のなかの人間心理の異質さを描く「Murder Mystery(マーダーミステリー)」

- 渇きの母胎(ぼたい)—水を求めて子を殺す—

- 最新ニュース速報

- Profiling Tarot.

- タロットリーディング

- 指示性のカウンセリング

- 鬱のお悩み相談

- NLP視線イメージ切り替え法

- 全日本カウンセラー協会

- 会社概要

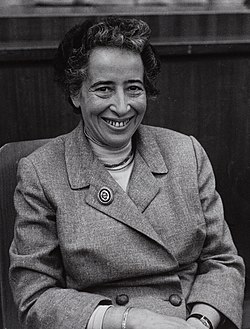

ハンナ・アーレント Hannah Arendt

ドイツ出身のアメリカ合衆国の政治哲学者、思想家である。

ドイツ系ユダヤ人であり、ナチズムが台頭したドイツからアメリカ合衆国に亡命し、教鞭をとった。代表作品のひとつ『全体主義の起源』(1951年)などにおいて、ナチズムとソ連のボリシェヴィズム・スターリニズムなどの全体主義を分析したことで知られる。

思想 全体主義批判

アーレントは、身をもって経験した全体主義の衝撃、「起こってはならないことが起こってしまった」ことから、政治についての思索を開始するに至った。1945年に「リアリティとは、『ナチは私たち自身のように人間である』ということだと発言している。

彼女の政治哲学の原点は「人間のなしうる事柄、世界がそうありうる事態に対する言語を絶した恐れ」であった。なぜ人間にあのような行為が可能であったのか?という深刻なショックと問題意識から、彼女は政治現象としての全体主義の分析と、その悪を人びとが積極的に担った原因について考え続けることになる。

人間の条件 (ちくま学芸文庫)

人間の条件 (ちくま学芸文庫 ア-7-1) 文庫 – 1994/10/5

ハンナ・アーレントの『人間の条件』(原題:The Human Condition、1958年)は、20世紀を代表する政治哲学の名著であり、人間の活動と社会のあり方を根源から問い直した重要な著作です。以下にその内容を詳細に説明します。

【主題と背景】

ハンナ・アーレントは、過去の西洋哲学が「観照的生活(vita contemplativa)」を重視しすぎたことが、近代社会の全体主義や人間疎外につながったと批判します。その対抗として、「活動的生活(vita activa)」の重要性を説きました。

【人間の条件=三つの活動類型】

アーレントは、人間の本質的活動を以下の三つに分類します。

- 労働(Labour)

- 生物学的に生命を維持するための活動。繰り返され、消費されるもので、食事・家事・衣食住の維持など。

- 必要性に縛られる「生のための生」であり、人間を必然性の奴隷とするもの。

- 仕事(Work)

- 世界のなかで人工物や持続性のあるものを作り出す活動。建築や製造、創造的活動などがあたる。

- 「永続する世界」を作る点で自然界に対抗し、人間固有の非自然性を体現する。

- 活動(Action)

- 他者とともに公共的な場(ポリス・社会)で行う唯一無二の行為。言葉や行為による公共的活動、政治的実践。

- ここに「自由」「新規性」「予測不可能性」「多様性」が生まれ、個人の「唯一性」を発揮する最も人間的な活動とされる。

【公的領域と私的領域】

アーレントは、古代ギリシャのポリス社会における「公的領域(public)」と「私的領域(private)」の違いを強調。近代社会ではこれらの境界が曖昧になり、「社会(society)」が拡大してきたと論じます。これによって個人が本来もつ「活動=自由」が危機にさらされると警告しました。

【人間の可能性と危険性】

アーレントは「活動」を通じて新たな世界や歴史を生み出す人間の可能性を強調しつつ、画一的・全体主義的な社会が個人の自由や多様性を奪う危険性を批判しました。

「人間の条件」とは、自然的・社会的・歴史的な条件のもとで人間が「活動」し、世界を形作り直す力を持つこと、とまとめられます。

『人間の条件』は、「労働」「仕事」「活動」という枠組みを軸に、現代人がどのように社会と関わるべきか、自由や多様性が失われるリスク、そして個々人が持つ変革の力について深く問う本です。アーレントは、全体主義の時代を乗り越えるために、私たちが本来の「活動」を取り戻すことの大切さを訴えています。

ハンナ・アーレントの「活動的生活(vita activa)」

ハンナ・アーレントの「活動的生活(vita activa)」は、人間の根源的な活動を「労働」「仕事」「活動」という三つに分類し、その違いを明確にすることで現代社会の人間理解を深めています。それぞれの違いをより深く考察してみました。

1. 労働(Labour)

-

本質:人間の生命を維持し、生物的な必要性に応える繰り返しの活動。

-

特徴

-

食事・家事・清掃など、毎日絶えず行われるサイクル的な作業。

-

いくら生産しても消費されて消えてしまい、残るものがない。

-

他の動物と共通する、生き抜くため「自然の束縛」に属する活動。

-

-

意義:

-

アーレントによれば「卑近」で、「生きる」ことそのものに従属する領域に位置づけられる。

-

現代社会では「消費社会」の拡大とともに、労働の優位性が高まっていると指摘。

-

2. 仕事(Work)

-

本質:世界の中で「人工的なもの」を作り出し、持続する対象を生む創造的な活動。

-

特徴

-

建築、製造、道具・作品づくりなど、人為的に「世界」に残るものを生み出す作業。

-

「人間の世界」(文化、技術、制度など)を構成し、永続性・安定性を持つ。

-

動物にはない、人間特有の「人工世界」への貢献。

-

-

意義:

-

単なる生の維持でなく、人間らしい「世界」を作り上げ、後世・他者へと伝承可能。

-

中世や近代は「仕事」を高く評価してきた(職人、芸術家、建築家など)。

-

3. 活動(Action)

-

本質:他者とともに公共的領域で「言葉と行為」によって自己を表現し、新たな始まりを生む活動。

-

特徴

-

政治や市民的参加、討議、言論、友情、革命運動など。

-

他者と直接関わり、世界で唯一無二の「自己」を現し、歴史に“痕跡”を残す。

-

予測できず、やり直しがきかない「新しさ」「自由」の要素がある。

-

-

意義:

-

真に人間的な営みであり、「自由」「多様性」「唯一性」が最も発揮される。

-

生きる意味や歴史的進展は、活動(Action)によってこそ生まれる。

-

| 項目 | 労働(Labour) | 仕事(Work) | 活動(Action) |

|---|---|---|---|

| 指すもの | 生命維持の反復的作業 | 世界の人工物・作品の創造 | 他者との公共的言語・行為 |

| 例 | 食事、家事、掃除 | 建築、工芸、技術、芸術 | 政治、討議、言論、革命 |

| 意義 | 生の継続 | 世界の安定と伝承 | 自己表現・自由・歴史創造 |

| 持続性 | 一時的(消耗される) | 永続的(残る) | 唯一性(予測できない関係性) |

この三分類を通じてアーレントは、

「労働」に偏る現代社会がいかに「活動=自由」「世界=仕事」を疎外しているかを批判し、

人間本来の尊厳や社会の理想像を問い直しています。

「労働」「仕事」「活動」が現代社会で持つ意味を考察する。

ハンナ・アーレントの「労働」「仕事」「活動」の三分類は、現代社会の構造や私たちの生き方を見直すうえで、きわめて示唆的です。それぞれの意味を現代に即して考察します。

労働(Labour)が現代社会で持つ意味

- **生命維持のための反復的・消費的な作業は、現代ではサービス業や家庭労働で多数を占めています。**

- 決して軽視できず、サステナブルな生活や健康・福祉の基盤として重要性が高まる一方で、しばしば「目立たない」「評価が低い」ことが問題視されています。

- AIや機械化によって「労働」は今後さらに自動化・無人化される可能性があり、人間の労働のあり方や新たな役割が問われています。

仕事(Work)が現代社会で持つ意味

- **技術や芸術、建築、教育、制度設計など「持続する世界」を作る創造活動は、現代経済の中核であり、イノベーションの源泉にもなっています。

- しかし「ものづくり」の現場はしばしば安価な労働力やグローバル市場に組み込まれ、本来の充実感や創造性より「効率・利益」重視になりがちです。

- 「仕事」による社会への貢献やコミュニティ意識が見えにくくなり、「孤立感」や「自分の職業的アイデンティティの揺らぎ」が問われています。

活動(Action)が現代社会で持つ意味

- 他者と協働し、公共空間で自己を表現する政治的・市民的な活動は「自由・多様性・唯一性」を引き出す最も人間的な営みです。

- 社会やSNSの普及で発信や連帯が容易になりましたが、同時に「分断」や「炎上」「匿名の暴力」も起きやすく、公的な議論や本当の対話が成立しにくい側面もあります。

- 「全体主義的傾向」や「個の埋没」に対抗し、真の意味で“新しい始まり”や社会変革、共存の仕組みを取り戻すためには、アーレントが説いた「活動」としての政治や市民運動の再活性化が不可欠です。

「労働」の役割を支えつつ、「仕事」で社会に意味と持続性を与え、「活動」で自由・唯一性・変革をつかみ取る。

このバランスが健全な社会には不可欠です。

現代社会では「労働」の自動化、「仕事」の意味の喪失、「活動」の困難化が課題となっています。それに対し、アーレントの三分類は、私たちがより人間らしい社会を築くためのヒントを与えています。

考察することは、仕事や生活の現場のみならず、政治やコミュニティ、テクノロジー分野においても現代人一人ひとりが再考すべき根本的なテーマです。ハンナ・アーレントの三分類「労働」「仕事」「活動」は、現代社会を根底から捉え直す枠組みを与えてくれます。

労働(Labour)は、生命維持に欠かせない反復的な作業です。現代社会では、この領域が「サービス産業」「家事」「ケア労働」などで重要性を増していますが、自動化・低賃金化・見えにくさという課題も顕著になっています。現代の福祉や介護、食・生活インフラの支えとして不可欠ですが、十分に評価されていない状況も多いです。

仕事(Work)は、人間が人工物や制度・文化を創造し、受け継ぐ活動です。技術革新や知的創造、現代建築、教育、芸術はこの「仕事」の領域です。近代以降はグローバル資本主義の流れで効率・利益重視が強まり、「やりがい」「創造性」の喪失や疎外も大きな問題になっています。一方で、本来は人間の誇りや社会の豊かさを生み出す源泉でもあります。

活動(Action)は、他者と協調し、公共空間で発言・行為を通じ新しいことを始める営みです。政治参加や市民運動、現代のSNSやデモ活動などはこの領域に該当します。多様性や自由、公的アイデンティティを発揮できる最も人間的な場ですが、現代では「政治の形骸化」や「炎上」「分断」など困難も増しています。

それでも、創造的変革や新たな始まりはこの場でしか生まれません。

総じて、現代社会は「労働」の自動化・低評価、「仕事」の意味喪失、「活動」の困難化という課題に直面しています。アーレントの三分類から、これら三つのバランスとそれぞれの意義を問い直し、「人間らしさ」や「自由」「社会の持続的な創造」がどこにあるのかを考えることの重要性が浮かび上がります。

全体主義批判と「人間の条件」の思想的な繋がりを探る。

ハンナ・アーレントの全体主義批判と『人間の条件』の思想は深く結びついています。両者のつながりを整理すると、以下のように読み取ることもできます。

【 全体主義批判の核心と「人間の条件」】

アーレントは『全体主義の起源』で、ナチズムやスターリン主義の危険性を「人間の多様性(複数性)」が徹底的に破壊される点に見出しました。全体主義体制では、個人の人格や多様な声が抑圧され、一元的なイデオロギーに一体化させられる。これにより社会が「アトム化(バラバラな個人化)」し、互いの無関心や孤立が生まれ、残酷な支配が可能になります。

【「人間の条件」における対抗思想】

『人間の条件』でアーレントは、全体主義に対抗する思想的基盤として「活動(アクション)」の価値を強調しました。「活動」は他者と関わり合い、言葉や行動を通じて公共領域に新しい現実を創造する営みです。

ここには「唯一性(ユニークさ)」と「複数性(多様性)」が不可欠です。

アーレントは、過去の哲学が現実世界での実践(vita activa=活動的生活)よりも、抽象的な観照生活(vita contemplativa)を重視しすぎたことが、現実からの「世界疎外」を招き、結果的に全体主義の受容につながったと批判したのです。

【公共性と個の尊重】

『人間の条件』は、公的領域(公共性)と私的領域の境界を意識的に分け直し、市民一人ひとりが「活動」によって唯一無二の個人として公共空間を形作ることの重要性を説きました。

公共性の開放性・持続性は、「活動」による多様な関係・対話を保障することで実現します。

【仮定もしくは推論】

アーレントにとって「全体主義」という危機は、人間の「複数性」や「自由」「公共性」が排除・圧殺されることに集約されます。その対抗策として、『人間の条件』で「活動」と「公共性」を実現する社会=自由で対話的な社会を理想としました。すなわち、「人間の条件」の思想そのものが、全体主義批判の核心的な答えをなしていると考察されます。

『人間の条件』は、アーレントが全体主義体験から得た危機意識をもとに、人間本来の「自由」「多様性」「対話」の回復と維持を強く訴えた著作であり、両者は一貫した思想的連続性をもっているものと、仮定もしくは推論されます。

アーレントの哲学が現代政治理論に与えた影響を考察する。

ハンナ・アーレントの哲学が現代政治理論に与えた主な影響は、以下のように考察されます。

公共性(パブリック)と多様性の価値重視

- アーレントは「活動(アクション)」を通じて他者と関わる公共的な場の重要性を強調しました。

- これにより、現代の民主主義理論において「公共圏」概念や市民社会、市民的討議(ディスカッション)の価値が再評価されました。

- 「多様性」「唯一性」への尊重は、寛容・包摂(インクルージョン)・多文化主義の理論にも大きく影響しています。

全体主義批判と「悪の凡庸さ」

- アーレントの全体主義批判や「悪の凡庸さ(バナリティ・オブ・イービル)」の概念は、現代の権威主義・ファシズム批判の文脈で常に参照されています。

- 普通の人が「考えずに従順になる」ことで巨大な悪が生まれる危険性を、戦後倫理や政治責任論で強く警告しました。

- この点は市民の自律や熟議・的批判精神を育む必要性として、政治教育やリーダーシップ論にも波及しています。

行動と自由の再評価

- アーレントは「人間が新しい始まりを生み出す能力=ナタリティ(生起性、生れ出る力)」と「自由」を不可分のものと位置づけました。

- 権力分立や憲法秩序、参加型政治、草の根民主主義の理論や実践運動(デモクラシー運動、シティズンシップ教育)に、個々人の「活動」や「自由」意識の大切さという側面から影響を与えています。

社会的「空間」の創造

- 「空間」としての公共性、言葉のやりとりや討議の「場」が民主政治の本質であるという考え方は、J.ハーバーマスなどの討議民主主義理論や、近年の「アゴラ」実験(パブリック・フォーラム、熟議スペースの創出)にも繋がっています。

女性思想家としての着目、アイデンティティ/多文化主義への影響

- アーレントは女性思想家としても注目され、ジェンダー研究や「正義とケア」「アイデンティティ・ポリティクス」にも思想的資源を提供しています。

- 「公共性と私的領域の区別」という視点は、フェミニズム政治理論や家族政策論にも影響を与えています。

ハンナ・アーレントの哲学は、

- 多様性と公共性の重視

- 全体主義批判と責任倫理

- 民主政治における自由・行動の自発性

- 討議民主主義理論や市民社会論への理論的支柱

- 現代の女性論やアイデンティティ、包摂社会論

など、現代政治理論の多様な分野に深い影響を及ぼしています。

すなわち、ハンナ・アーレントの哲学は、現代の政治理論や実践に多方面で大きな影響を与えていると考察されます。

公共性と多様性の重視

- アーレントは「活動(Action)」という公共的実践を通じて他者との共生、多様性、対話を重視し、個人の「唯一性」や「複数性」を尊重しました。

- この視点は、「公共圏」論(J.ハーバーマスなど)や市民社会論、倫理的多文化主義など多様な現代理論の基盤となっています。

全体主義批判の理論的枠組み

- 「全体主義の起源」や『人間の条件』における「複数性」の喪失批判は、現代でも自由と権利、多様性を守る上で重要な警鐘を鳴らしています。

- 「悪の凡庸さ」の概念は、システム的な悪、盲目的服従の危険性に注目する批判的政治理論や市民運動に繰り返し引用されています。

行動、参加、ナタリティ(生まれる力)の再評価

- 民主主義や社会変革論において「市民による自発的な行動」「草の根の参加」が政治変革の源泉であると考えられており、その理念的礎をアーレントは与えました。

- 公共的討議や市民参加型ガバナンスの理論(ハーバーマス、アーミテージ、パトナム等)に根本的な影響を与えていると考察されます。

政治倫理・責任論への波及

- 個人が集団的責任の自覚を持ち、「思考すること」「行動すること」の意義を強調したアーレントの思想は、現代のリーダーシップ論・公共倫理・教育論にも生かされています。

ジェンダーおよびアイデンティティ論

- 「公共性と私性」の区別や、行動による自己表現への着目は、フェミニズム理論、アイデンティティ、インクルーシブ社会の議論でも参照されています。

このようにアーレントの思想は、「公共性の再発見」「多様性・自由の倫理」「全体主義批判の原点」「草の根民主主義」「ジェンダー・包摂論」など、現代政治理論の多様な領域で不可欠なインスピレーション源となっています。