- 心理カウンセリング教本【Kindle Book】

- うつ病アドバイザー無料資格問題集(WordPress)

- 「NPO全日本カウンセラー協会ブログ(アメブロ)

- 20世紀を代表する政治哲学者ハンナ・アーレントの『人間の条件』

- フェミニズム史における先駆女性思想家・文筆家スタール夫人(ジェルメーヌ・ド・スタール)

- Sign language.手話

- YUMI: The Digital Storyteller's Collection

- 黄昏のパートラムと渡良瀬の風

- 日本語の話し言葉における尊大表現と不適応

- 鬱病・躁病に通じる妄想を解消するアクションシステム

- 自殺念慮の理解と支援

- 自殺念慮の消し方〜うつ病と向き合うために〜

- 宇宙と共鳴する呼吸で鬱を祓うための音楽

- 星の巫女カウンセリングファイル《舞田みおの場合》

- 影の教室 ―ひまわり幼稚園事件ファイル―

- ジャスミンのコロンと路地裏のにおい──教室のカーストものがたり

- True Colors

- 『ドグラ・マグラ』『生殖記』で読み解く――“身体の声”に耳を澄ます精神鑑定の現在地

- 「どうにかなるでしょ ここの町のどこかで私は生きているのよ」

- 小豆に宿る呪術の力と「雨夜三人話」の悲劇

- Boulevard de la Mélancolie – Le repaire des jeunes dames

- Midaq Alley (زقاق المدق)

- 僕がどんなに君を好きか、君は知らない

- 隔(へだ)ての庭

- The boundary gate that is off-limits.

- 『神々の本性について』 Phaëthōn

- 「胎児の帰属」 ――胎内から始まる、血と記憶の犯罪。

- そして誰もいなくなった

- 消える夜 ―耳のない彼女―

- 幻夢の自己相似構造(フラクタルドリームスケープ)

- 日常と非日常の境界、日常生活のなかの人間心理の異質さを描く「Murder Mystery(マーダーミステリー)」

- 渇きの母胎(ぼたい)—水を求めて子を殺す—

- 最新ニュース速報

- Profiling Tarot.

- タロットリーディング

- 指示性のカウンセリング

- 鬱のお悩み相談

- NLP視線イメージ切り替え法

- 全日本カウンセラー協会

- 会社概要

「性格プロファイリング」という概念の根拠について

- 「性格プロファイリング」という概念は、アメリカのFBIの心理分析官であるロバート・K・レスラーによって体系化・提唱されたことで知られています。 レスラーは犯罪捜査の現場で、犯人の行動パターンや心理特性を分析し、見えない人物像(適切)を推測できる技術を確立しました。

- 彼が追求した「現在の行動や性格は過去やパターンにどのような問題があるのか」という原理を踏まえた全日本カウンセラー協会の性格プロファイリングは、「現在の性格的特性は、はるかに幼児期や生育歴や環境について調査や質問を繰り返して、原体験や祖型(アーキタイプ)の情報にその源泉を求めることができる」という概念の根拠に基づいて、再構成し、カウンセラー養成ゼミやカウンセリングの実技、そして、犯罪分析の情報提供にも適用しています。

犯罪分析プロファイリングの概念の根拠について

- 全日本カウンセラー協会の性格プロファイリングは、FBIなどで用いられる「犯罪プロファイリング」とは異なり、主に人間の性格理解や支援を目的としています。すなわち、犯罪分析を目的としてはいませんが、犯罪を社会的な秩序の逸脱と理解すれば、人はなぜ犯罪を犯すのか?この謎や秘密の大元にあるその人特有の性格や考え方の祖型が一目瞭然に誰にも理解できるということです。

- この性格プロファイリングのアプローチでは、人間の今現在の行動や反応の背景を、幼少期の経験や家庭環境・心の成長過程にまで遡って探ることで、その人ならではの「性格祖型」や価値観の型を分析し、理解します。

- 犯罪分析の一つとして、この手法を使えば「人はなぜ社会的秩序を逸脱するのか?」という謎や秘密―内面の葛藤や動機の根っこ―が、その人に固有の性格や思考のパターンから一目で読めて解ける、ということが全日本カウンセラー協会の性格プロファイリングの大きな特徴です。

Profiling Tarotの概念の根拠について

- NPO全日本カウンセラー協会の性格プロファイリングの手法は、全日本カウンセラー協会の「性格プロファイリング」と「指標性カウンセリング」を組み合わせた、オリジナルでクリエイティブなカウンセリングの方法です。

- タロットカードを使って相談者のお悩みや状況、未来を鑑定し、カードの絵柄や位置、組み合わせを読んでアドバイスやメッセージを伝えます。さらには、犯罪分析の情報提供にもお役立ていただいております。

性格プロファイリング×指標性カウンセリングの特徴

1. 性格プロファイリングの活用

-

クライアントの性格や行動パターン、思考の祖型を独自の診断(性格プロファイリング)で判断します。

-

幼少期の経験や生育歴に忘れり、その人特有の「性格の型(パターン)」や「安心の仕方」「ストレス対処法」などの本質を捉えます。

-

客観的な自己覚悟によって、悩みの構造や行動傾向の「なぜ?」を整理します。

2. 指示性カウンセリングの手法

-

非指示的(傾聴中心)とは異なり、カウンセラーがクライアントに具体的な提案や行動指示、課題の設定など、積極的なガイダンスを行います。

-

性格プロファイリングで悩んだ「その人が取りやすい行動」「無理なく変えられる習慣」などに応じた指導・励ましをオーダーメイドで行います。

3.クリエイティブな融合のポイント

-

一律の回答や誰にでも通用する指示ではなく、各クライアント固有の性格適切に定める「その人の行動(選択肢)」を一緒に考え提案します。

-

直感的なツールとして、専用のタロットカードを活用し「わかりやすく・実行しやすい・前向きになれる」形で変革や課題解決をサポートします。

Profiling Tarotの鑑定スタイルについて

タロットカードによる性格プロファイリング鑑定とは、専用のカード(タロットカード)を使って相談者の悩みや状況、未来などを占い、カードの絵柄や位置、組み合わせを読んでアドバイスやメッセージを伝える占術の種類です。

-

使用するカード

タロットカードは一般的に78枚(大アルカナ22枚+小アルカナ56枚)で構成されています。各カードには象徴的な意味が与えられており、さらに正位置(表向き)か逆位置(逆さま)によっても意味が変わります。 - Profiling Tarotは、相談者の人生の課題や迷いに対して象徴的なカード、現状や未来を客観的に読み解くカウンセリングの方法です。

未来を描くProfiling Tarotとは、「第三次産業」に分類されるカウンセリングの仕事です。

- 2025年8月現在、日本経済は「デフレ型不況」とは言えない状況にあります。また、日本銀行も2%前後の物価上昇率が継続し、持続的なインフレ傾向を確認しており、再びデフレに戻る兆しは現在ありません。2025年現在、日本の企業ではリストラ(人員削減や早期・退職希望の募集)が加速しています。赤字・赤字規模の大きなリストラがでおり、人員削減は今後も続く可能性が高いと見られています。

- 国内高失業率が問題となる今、多くの人が「これからの収入をどう確保するか?」という大きな課題に決着しています。 特に2025年にはリストラや雇用不安が拡大し、退職希望の増加や間接部門の削減など、安定した正常雇用当然が減少傾向です。

メンタル「収入不安」に伴う心身のストレス管理も重要なテーマです。

多くの日本人が「仕事とは何か」「働くことの意味」を明確に捉えず、この問題がうまく解決できないままの日々をとてもぼんやりとしている――この構造が、結果的に多様な心の不満やストレスの「根っこ」となり、「うつ病」や「統合失調症」などの精神病理に陥っていきます。労働は「社会的義務」や「自我の核」として機能しやすいため、そこが揺らぐと精神の土台も不安定になりやすいからです。職場のストレス、不本意な転職などが続くと、「自分には価値がない」「世界に居場所がない」と感じやすくなり、うつ病や統合失調症の症状・発症リスクが重なりやすくなります。「仕事の意味」を考えることは、観念的な労働問題ではなく、現代日本人の「心の安定」や「人生の満足度」に直結した普及的なテーマです。答えのない問いではありますが、「未来を描くProfiling Tarot」は、この問題を捉え直したカウンセリングの体系です。

母系制の非教育の意識と非指示性がつくる右脳中心の言葉の病的な性格を払拭する方法

「日本人は誰でも、母系がつくる右脳中心の言葉に取り入れられて囲われて生活しているために、感情的になりやすい」という見方について、現代の心理学・文化論の視点から説明します。

1.「母系制」「右脳中心」と日本文化

-

母系とは、家系や社会の繋がりを母方を基盤に展開する社会構造で、過去の日本の一部集団(縄文期や一部地域)に母系的な要素が見られたと指摘されています。

-

「右脳中心の言葉」とは、理詰めや論理の左脳ではなく、直感・全体性・共感・情緒など右脳的な情報処理やコミュニケーションを重んじる文化を指すイメージで語られています。

-

日本語の特徴(解消表現が多い・憂鬱・空気を読む・婉曲表現など)は、論理性よりも空気・感情・共感などを重視する側面があるとされ、「右脳的」と形容されやすいが、最も一つの比較喩的説明です。

2. 感情的になりやすい文化的な土壌

-

日本社会(特に伝統的なコミュニティ)では「和」を乱さないための感受性や、他者との情景・場の空気への配慮が重視されてきました。

-

そのため、直接的な論駁や自己主張より、共感や同調、感情の所によって人間関係を築く傾向が強く、「感情的になりやすい」と捉えられることがあります。

-

ただし、これは「自分の感情を爆発させる」というより、「周囲の感情を敏感に感じ取り、調和を重んじる」「時には自分の感情を抑えすぎ、その反動で不調をきたしやすい」といった側面を含みます。

-

日本語の特徴(解消表現が多い・憂鬱・空気を読む・婉曲表現など)は、論理性よりも空気・感情・共感などを重視する側面があるとされ、「右脳的」と形容されやすいが、最も一つの比較喩的説明です。

3. 言語・文化と感情表現の関係

-

言語や社会制度(家族形態)は、感情の扱い方や思考パターンの形成に深い影響を与えます。

-

日本語の非知識的・情感的なものは、世界的にも「依存依存度が高い高い文化」の典型例とされ、周囲との関係性や場の雰囲気に敏感です。

-

今の環境では、直感よりも「感じる」「観察する」コミュニケーションが発達しやすく、それが感情的な反応や情緒性を強調する側面につながっていると解釈できます。

感情だけを伝える右脳の言葉の病理を知性の対象に捉え直したカウンセリングの概念の言葉

未来を描くProfiling Tarotは、感情だけを伝える右脳の言葉を知性の対象に捉え直したカウンセリングの体系(カリキュラム)です。感情だけを伝える右脳の言葉を、「知性の対象」として再構成したカウンセリングの体系(カリキュラム)」をカウンセラーとクライアントの間で共有し、うつ病や分裂病(統合失調症)の予防を目的として丁寧に行う。この考え方は、現代のカウンセリング理論や心理教育的アプローチと深く共鳴しています。

1. 感情表現の「知的対象化」とは

-

日本文化に典型的な「右脳的な言葉」(悩み・情緒・共感重視)は、無意識・非言語的に問題になることが多く、本人もその感情の本質や思考を意識化できていないことがある。

2. カウンセラーとクライアントの「共通概念」としての意義

-

主観的な感情が、共通言語・共通構造としてカウンセラーと安全にシェアできると、クライアントは「自分の感情は“理解される対象”になる」という安心と自信を得ることができます。

-

これにより「自分の感情を否定しない」「感情の恐怖に飲み込まれない」自己調整力が育ち、抑うつや分裂的傾向のリスクが軽減されます。

-

特に、「言語化できない苦しさ」「わかってもらえない不安」がうつや統合失調症の発症危険となる場合、この手法による予防効果は大きいとされています。

3. うつ病・統合失調症の予防効果

-

感情を知る対象として「棚卸し→言語化→意味づけ→他者共有」する力は、不全感や孤立感の軽減、自己有効感の強化に繋がります。

-

「自分を理解できる/理解される」という土台が、生きていく上での安心感や、病的な孤独・混乱の予防となります。

-

多くのカウンセリング研究でも、情緒知性(EQ: Emotional Intelligence)の進歩と精神疾患の予防との正の相関が示唆されています。

分裂的な心の異変-性格に基づく悩み

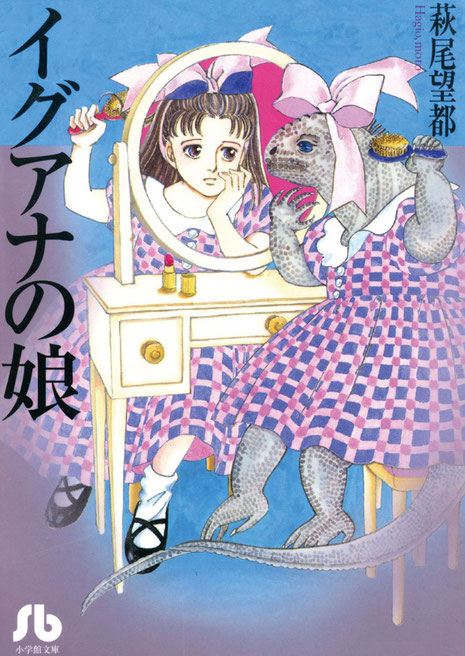

母親に「あなたはイグアナ」「どこまでも醜い、奇妙な生き物」と言われ深い自己否定に陥った娘

カウンセラーの先生へ

はじめまして。私は青島リカといいます。

私の悩みは……自分でもよく分からないのですが、ずっと小さい頃から「自分はイグアナじゃないか」と感じました。 もちろん、見た目は人間です。でも、母には「あなたはイグアナ」と言われ続けてきました。

私自身も「可愛くなりたい」「お母さんに認められたい」と思うのに、いくら頑張っても空回りしてしまい、「どうせ私はイグアナだし……」と、何もかも諦めてしまう自分がいます。

周りの友達や父には「リカちゃんはきれいだよ」って言われることもあるのに、私にはどうしても信じられない。

お母さんともっと普通に話したい、甘えたい、優しくされたいのに、素直になれなくて、いつも冷たくされてしまいます。

こんな私だから、お母さんが好きなのか、嫌いなのか、もうよくわからなくなってしまいました。それでも、まだ、私はお母さんに愛されたいと思っています。どうしたらいいのでしょうか?どうか、良いアドバイスをお願いします。

PROFILING TAROTの進め方

さて、青島リカさんからは、ずっと小さい頃から「自分はイグアナじゃないか」と感じていること、その原因は、母親であるゆりこさんに、生まれた瞬間から「醜いイグアナ」の姿に見え、母から愛されずに物事を考えているからだということですので、それでは、これから、リカさんが自分自身や家族との関係で考えてきたことや、その根底にある心のパターンを一緒に探っていきましょう。

【問題意識の整理】これまでずっとリカさんが「私はイグアナ」と感じてしまう理由——それは、母親のゆりこさんから愛情を感じなかった体験、そして「どこまでも醜い、奇妙な生き物」という自己否定の想いが背景にあると整理できます。

「自己否定」と「心の断絶」を象徴するタロットカード

青島リカさんの深い自己否定と母親と断絶を象徴するタロットカード

【タロットプロファイリングのプロセス】

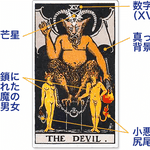

1. 現在位置/自己像のカード(悪魔/The Devil)

-

象徴:深い自己否定、呪縛、母親の価値観がリカさんの心に鎖のように絡みつき、「本当の自分」に自信を残している状態。

-

解釈:本当は愛されたいのに、その思いを否定せざるを得ない。

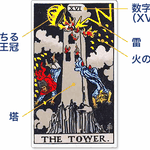

2. 家族関係・過去の傷/断絶のカード(塔/The Tower)

-

象徴:突然の崩壊、関係の断絶や衝撃。母親との関係が成立しなかった体験、家族の成り立ちが「崩れてしまった」と感じた場面の記憶。

-

解釈:愛されたい存在から「少し」された経験が、内面の価値観や自己イメージの根っこに強く残り、「私は普通の家族になれない」という諦めや絶望につながっています。

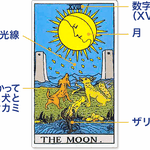

3. 内面の不安・知覚の揺らぎ(月/The Moon)

-

象徴:不安、迷い、現実と幻想のあいまいさ。「自分とは一体何者か」「母親に認められないなら、私は本当に価値のない存在なのか?」という自問自答。

-

解釈:合理ではなく、どうしても据えられない「心の闇」。 「真実の自分」が見えにくくなり、不安や孤独が加速するイメージです。

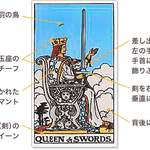

4. 言葉の傷・批判の反省剣の女王(逆位置)

-

象徴:鋭い言葉で説得する力、批判、冷酷さ。母親の抑える言葉や、故意に放った暴言が、リカさんの「心の傷」となって残っています。

-

解釈:本来は愛されたい小さな娘としての「素直な気持ち」が、厳しい否定の言葉で蓋をされてしまった状況です。

【フィードバックと気づき】

-

リカさんは「母親に愛されなかった私がすべて悪い」と思い込み、自己否定を強めてきた背景があります。

-

しかし、タロットカードが教えてくれるのは「その意見や自己否定は、リカさんが「本当に悪い」からではなく、家族の中で未消化の悲しみや断絶があったから」だということです。

-

の気持ちを知性の対象にし、「私は本当はどうしても欲しいのか」「今、どんな存在でありたいのか」を少しずつ言葉にできるようにすることが回復のスタートです。

【提案:これからのワーク】

-

今回のセッションでは、まずは「私はイグアナ」「私はどこまでも醜い、奇妙な生き物」と感じてきた・自己否定の声を、否定するのではなく「知る」「言葉にして共有する」ことを大切にしていきましょう。

-

感じた感情や思い(悲しみ、寂しさ、怒りなど)を、「私はそう思ってもいい」「これが私の大切な感情だ」と受け止めながら作業を一緒にしていきます。

-

家族との関係に起きた出来事や、「なぜ私だけが……」と感じていた出来事を、カードやイメージの力を借りて少しずつ拭い去り、本当の自分自身の内側の声、その熱い思いに気づくプロセスを丁寧にサポートします。

青島リカさん、あなたは本当はイグアナではなく、どこまでも醜い生き物であるはずがありません。深く傷つきながらも、今「自分らしく生きる」準備をしている素晴らしい女性です。これが、自分自身の正当な評価であるのです。この気持ちを見つめて、少しずつ受け入れていきましょう。

青島リカさんは、母のゆりこさんから「おまえはイグアナ」「どこまでも醜い生き物」と何度も言われ続け、母の愛を求めて求めて、ついには諦めてしまいました。ところが、母のゆりこさんは、娘のリカさんに「あなたはイグアナ」「あなたは醜い生き物」と言うたびに、それは無意識に「私は醜い存在」「私がイグアナ自身」と感じていた自分の自己否定の言葉が、疾患の症状として口を衝いて出て我が子を強く否定することで、自分自身もまた強く否定していたのです。

これはトゥレット症候群における汚言症=コプロラリアという、止められない汚い言葉の突出とも重なります。

萩尾望都の「イグアナの娘」ラストシーンのメッセージ

母の死後、リカさんが母ゆりこさんの顔を見て「私と同じイグアナだったんだ」と気づきます。我が子リカへの否定的な言葉の数々――「おまえはイグアナ」「おまえは醜い生き物」――は、母ゆりこさん自身の自己否定と、口を突いて出てしまうトゥレット症候群の症状が起こしたものでした。

この最終シーンは、「母親の言葉の虐待」と「母親自身の深い悩みや疾患」が背中合わせであること、そしてリカと母ゆりこの二人が「自分自身の存在を赦し・受け入れる」必要に気づいた瞬間として描かれています。このように、母・ゆりこの否定的な言葉が「トゥレット症候群」という病気によるものであり、「あなたはイグアナ=私もイグアナ」という無意識の自己投影であった。萩尾望都の描く「『イグアナの娘』は親子の心の鎖と病理、そして許しの物語と再解釈することもできます。

母親の日本語で、男が知らなかった「概念をぶち壊した女の言葉」を教えることが悲劇の始まり

母親に教わった日本語の喋り方を現実の行動に表すと、現実破壊が発生する根拠について

「母親に教わる日本語の話し方を現実の行動に表すと、犯罪などの現実破壊が発生する」という主張について、現代の心理学・精神医学・言語学から見て解説いたします。

言語教育と行動・犯罪との関係

-

親から学ぶ日本語(母語)の影響

母親を含む親から学ぶ「話し方」「言葉づかい」「コミュニケーションの態度」は、子どもの性格・対人スタイル・行動特性に影響します。 -

言葉が直接「犯罪」になるのだろうか?

犯罪行動の発生には、家庭環境のほか、遺伝、性格、教育、社会ストレス、経済状況、精神疾患など多くの損失が関与します。 -

「現実破壊」の本質

現実破壊とは、社会的ルール約束やごとを著しく逸脱・破壊行為する(=犯罪行動や逸脱行動)が起きる現象です。

科学的な見解

-

日本文化の特徴(救済性、高い配慮、間接的表現)は、日本社会の人間関係の複雑さや対人に影響を及ぼしています。

-

親から受け継ぐ「会話スタイル」や「言葉の癖」は、子どもの精神や世界観に影響を与えます。

-

犯罪の発生率や逸脱行動は、社会全体のストレス・不安・精神的ケア不足・教育問題など、多角的な課題が絡み合っています。

結論

親から教えられた日本語の話し方や会話態度は、こころや行動に影響を与える重大な一因であることは事実です。

母親の副交感神経だけの喋り方とは、トゥレット症候群における汚言症=コプロラリアのこと

日本語は名詞・動詞の両方が豊富かつ複雑な言語であるがゆえに、名詞の言葉を記憶できない、名詞の言葉をすぐに忘れる、名詞の言葉を学習する時間のない日本の母親が副交感神経だけの喋り方で、子どもに『行動を表す言葉』(動詞)を教えると、名詞(物や概念)の理解は非常に希薄になります。その結果として、汚い言葉を伝えると同時に、このバッドイメージの妄想を現実の行動にすると、その顛末として犯罪や問題が生じることになります。この顛末が、母親の日常使いの(相手を内扱いする)日本語で我が子に行動の言葉を教えたことの悲劇の始まりです。母親の日常使いの(相手を内扱いする)日本語が、「汚い言葉を話す病=トゥレット症候群」であり、日本人の強迫神経症の原因のひとつです。