- 心理カウンセリング教本【Kindle Book】

- うつ病アドバイザー無料資格問題集(WordPress)

- 「NPO全日本カウンセラー協会ブログ(アメブロ)

- 20世紀を代表する政治哲学者ハンナ・アーレントの『人間の条件』

- フェミニズム史における先駆女性思想家・文筆家スタール夫人(ジェルメーヌ・ド・スタール)

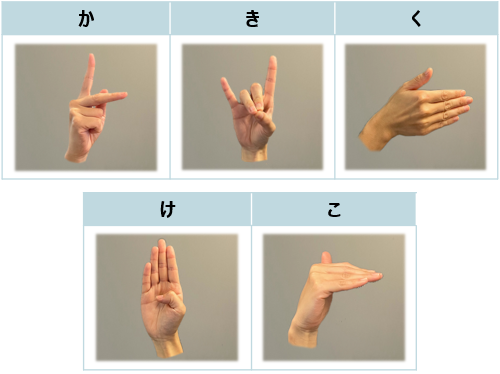

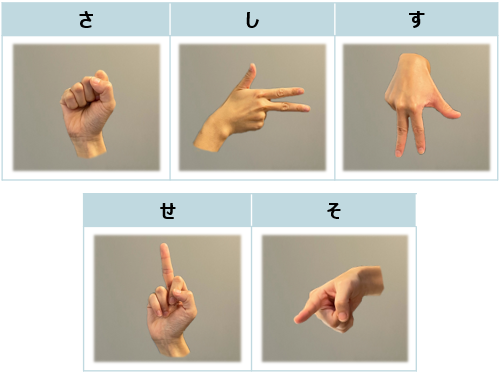

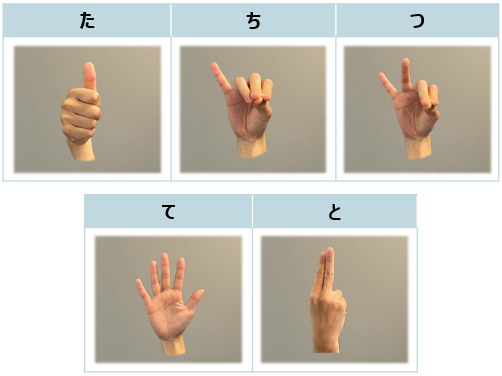

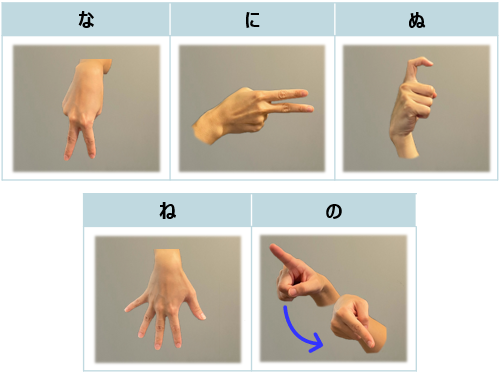

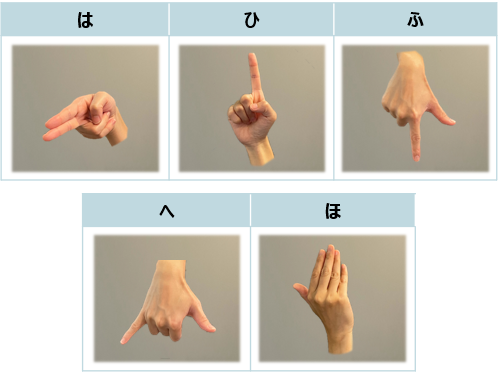

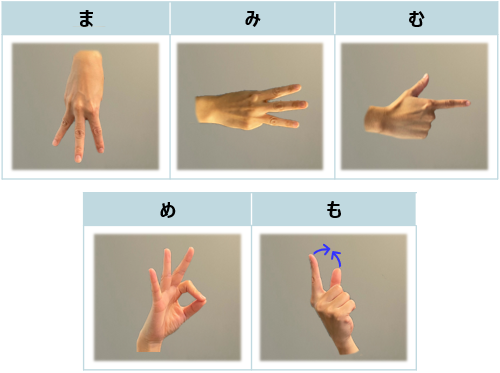

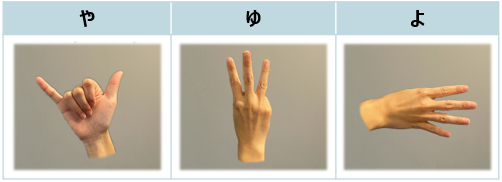

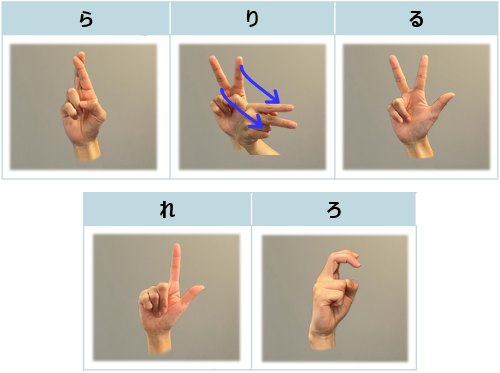

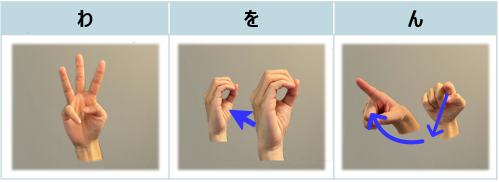

- Sign language.手話

- YUMI: The Digital Storyteller's Collection

- 黄昏のパートラムと渡良瀬の風

- 日本語の話し言葉における尊大表現と不適応

- 鬱病・躁病に通じる妄想を解消するアクションシステム

- 自殺念慮の理解と支援

- 自殺念慮の消し方〜うつ病と向き合うために〜

- 宇宙と共鳴する呼吸で鬱を祓うための音楽

- 星の巫女カウンセリングファイル《舞田みおの場合》

- 影の教室 ―ひまわり幼稚園事件ファイル―

- ジャスミンのコロンと路地裏のにおい──教室のカーストものがたり

- True Colors

- 『ドグラ・マグラ』『生殖記』で読み解く――“身体の声”に耳を澄ます精神鑑定の現在地

- 「どうにかなるでしょ ここの町のどこかで私は生きているのよ」

- 小豆に宿る呪術の力と「雨夜三人話」の悲劇

- Boulevard de la Mélancolie – Le repaire des jeunes dames

- Midaq Alley (زقاق المدق)

- 僕がどんなに君を好きか、君は知らない

- 隔(へだ)ての庭

- The boundary gate that is off-limits.

- 『神々の本性について』 Phaëthōn

- 「胎児の帰属」 ――胎内から始まる、血と記憶の犯罪。

- そして誰もいなくなった

- 消える夜 ―耳のない彼女―

- 幻夢の自己相似構造(フラクタルドリームスケープ)

- 日常と非日常の境界、日常生活のなかの人間心理の異質さを描く「Murder Mystery(マーダーミステリー)」

- 渇きの母胎(ぼたい)—水を求めて子を殺す—

- 最新ニュース速報

- Profiling Tarot.

- タロットリーディング

- 指示性のカウンセリング

- 鬱のお悩み相談

- NLP視線イメージ切り替え法

- 全日本カウンセラー協会

- 会社概要

聴覚障害の基礎知識

聴覚障害とは、音や話し声が聞こえにくい・ほとんど聞こえないなど、聴覚(聴力)に障害がある状態を指します。障害の程度や原因、発症時期によってさまざまなタイプがあります。

## 主な分類と特徴

### 1. 障害の種類

- **伝音性難聴**:外耳や中耳のトラブルが原因で音がうまく伝わらない(例:中耳炎、耳垢栓塞)。補聴器で改善しやすい。

- **感音性難聴**:内耳や聴神経、脳の問題で音が歪んだりゆがんだりして伝わる。補聴器では聞こえの質の改善が難しいことも。

- **混合性難聴**:伝音性と感音性両方の要素がある難聴。

### 2. 聴覚障害の程度

- どれくらいの大きさの音が聞こえるか(デシベル[dB]で表す)で判定されます。軽度から高度・重度まで幅がある。

### 3. 発症時期

- **先天性聴覚障害**:生まれつき聞こえにくい。遺伝や妊娠中の感染症などが原因。

- **後天性聴覚障害**:生後や成長後に疾病や外傷、加齢などで発症。

## 補聴器とコミュニケーション

- 伝音性難聴では補聴器有効な場合が多いが、感音性難聴では音の質が歪むため必ずしも効果的ではないことも多い。

- 発音の明瞭さだけでは聴力の程度を判断できません。

- 手話、指文字、筆談、要約筆記、口話(読話)など、さまざまなコミュニケーション方法が用いられます。

## 日常配慮のポイント

- 大きな声ではなく「はっきり」「見える位置で」話す

- 表情やジェスチャー、筆談板などの補助手段を活用

- 周囲の音環境や照明にも配慮が必要

**聴覚障害は、“聞こえない”“聞こえにくい”状態全般を含み、種類や程度、原因はさまざまです。個々の聞こえ方やコミュニケーション方法の多様性に理解と配慮が求められます**。

サウンドプレッシャーレベル(SPL)

サウンドプレッシャーレベル(Sound Pressure Level, SPL)とは、音の大きさ(“音圧”)をデシベル(dB)という単位で表したものです。主に騒音や音響測定、聴覚検査の数値表現として使われます。

定義と計算式

-

基準値:人間が聞こえる最小の音圧(20μPa)を0dBとして基準にします。

-

計算式:

Lp=20ログ10(pp0)L_p = 20 \log_{10} \left( \frac{p}{p_0} \right)Lp=20ログ10(p0p)

ここで

Lp左_pLp:音圧レベル(dB)

ppp:音圧の実効値(Pa)

p0p_0p0:基準音圧(20μPa)。 -

「dB SPL」(デシベル・サウンドプレッシャーレベル)という表記も同じ意味ですが、最近では「dB」の単独表記も多く見られます。

基本的な目安(例)

| 音の例 | dB SPL値 |

|---|---|

| いつもの会話 | 40~60 |

| 交通量の多い道路 | 80~90 |

| ジェットエンジン近く | 120~140 |

| とても静かな部屋 | 20~30 |

| 人がちょうど聞こえる最小 | 0 |

まとめ

サウンドプレッシャーレベルは「音の強さ」を対数で表現する物理量で、単位はdB(デシベル)、基準は人間の可聴音圧20μPaです。騒音計測や聴力検査など、多様なシーンで使われています。

伝音難聴と感音難聴

伝音難聴と感音難聴の主な違いは、「障害が起こる耳の部位」と「症状・治療法」です。

伝音難聴(でんおんなんちょう)

-

障害部位:外耳または中耳(鼓膜、耳小骨など)

-

主な原因:中耳炎、耳垢塞栓、鼓膜の損傷、先天的な奇形など

-

症状の特徴:向こう物理的に伝わり辛いなり「聞こえにくい」「耳が詰まる感じ」が出やすい。

-

治療:原因疾患の治療や補聴器(骨伝導補聴器を含む)で改善できるケースが多い。

耳硬化症(じこうかしょう)は、伝音難聴を考えると代表的な中耳の病気です。 主にアブミ骨という耳小骨が内部を思い出して固着して振動しにくくなり、遠く内耳へ渡りり辛くなるので徐々に伝音難聴が進みます。

耳硬化症の主な特徴

-

発症部位:アブミ骨(耳小骨)の固着による。

-

初期症状:徐々に進む伝音難聴(だんだん詰まった・盛り上がったように聞こえる)。

-

進行例:高度になると内も忘れ障害が及び、感音難聴(または混合難聴)を伴うことがある。

-

その他の症状:耳鳴り、めまい、耳閉感。(難聴は両耳同時または一方から、ゆっくり進む)

-

好発年齢・性:思春期以降、特に女性(妊娠・出産きっかけも多い)。

治療

-

手術(アブミ骨手術):固着した骨を除去し、人工耳小骨を入れることで劇的に聴力が改善するケースが多い。

-

補聴器:軽度~中等度や手術不適応時に有効。

まとめ

耳硬化症は伝音難聴の典型的な例で、アブミ骨のコントロール制限されて音の伝わりが不安になります。進行すると混合難聴(感音難聴も合併)となることが起こりますが、手術や補聴器治療で改善が期待できます。

感音難聴(かんおんなんちょう)

-

障害部位:内耳(蝸牛や有毛細胞)、聴覚、脳の聴覚領域

-

主な原因:老化、騒音、ウイルス、遺伝、突発性難聴など

-

症状の特徴:「遠くゆがむ」「高音から聞き取りにくい」「会話は聞こえても内容がわかりにくい」。音を大きくしても言葉が不明瞭になることが多い。

-

治療:医学的な治療で回復が難しい場合が多く、補聴器での補助や人工内耳が必要なケースも。

総表

| 種類 | 障害部位 | 主な原因 | 症状 | 改善方法 |

|---|---|---|---|---|

| 伝音難聴 | 外耳・中耳 | 中耳炎、耳垢、鼓膜損傷等 | 小さい、詰まる | 治療・補聴器で改善が多い |

| 感音難聴 | 内耳・聴神経など | 老化、騒音、ウイルスなど | 高聴覚障害、音の歪み | 補聴器・人工内耳 |

伝音難聴は「音を伝える経路」の障害、感音難聴は「音を感じる部分や神経」の障害という違いがあります。

視覚を主とした「手話言語体系の世界」

「手話言語の世界」は、視覚を主とした独自の言語体系と豊かな地域文化の広がりを持ち、音声言語とは多様な表現とルールを備えた非常に深い世界です。

手話言語とは

- **視覚言語である**

手や指の形、動き、位置、顔や体の表情まで使い、意味や文法情報を伝えます。

- **多様な手話が存在**

日本手話(JSL)、アメリカ手話(ASL)、イギリス手話(BSL)など、世界に300種類以上の手話言語があり、国・地域ごとに文法も語彙も異なります。

- **文化・歴史と直結**

手話はその土地の生活習慣や食文化、歴史的人物、自然環境を反映。その地域独自の表現・慣用句が生まれています(例:食べ方を表す時の手話の違い)。

手話言語の特徴

- **手だけでなく、顔や体の動きも文法要素**

たとえば眉や口型は助詞や否定・疑問、時制など文法的役割も担います。

- **身振りと手話は異なる**

手話は体系的な文法・語彙を持つ自然言語であり、単なる身振りやジェスチャーとは別物です。

- **詩や物語の創作にも活用**

手話独自の語り口や比喩、韻律を盛り込んだ文学・詩・パフォーマンスも発展しています。

世界共通か?

- **手話は世界共通ではありません**

各国・地域ごとに独立した手話言語が“母語”として存在します。発音言語と同様、手話にも“言語の壁”があります。

- **国際手話(IS)**

異なる手話話者同士が使うための補助的・簡略的な「国際手話」もありますが、これは“国際共通語”として根付いているわけではありません。

**手話の世界は、自然言語としての奥行き、多様性、表現の豊かさ、そして固有の文化的・社会的価値観を体現した、唯一無二の言語宇宙です**。

手話言語の文法には、音声言語とは異なる特徴があります。

手話言語の文法には、音声言語とは異なる独自の特徴があります。主な特徴は以下の通りです。

## 1. 音韻的特徴(音素の構成)

- 手話単語は「手の形」「手の位置」「手の動き」「手の向き」「非手指的要素(顔・表情)」など複数の要素(音素)から成ります。

- これらの要素は規則的に組み合わされ、音声言語の“音素”に相当します(例:両手の形状や動きの対称・優位制約)。

## 2. 文法(統辞論)の特徴

- 手話にも語順や文構造がありますが、**空間や表情の使い方が大きな役割を持ちます**。

- 日本手話の場合、基本の語順はSOV(主語‐目的語‐動詞)が多いですが、情報によって語順を柔軟に変えることもあります。

- 代名詞や人称などは「指差し」「方向付け」など空間的手法で表現します。

## 3. 非手指的要素(NMS: Non-Manual Signals)の文法機能

- 顔の表情、視線、眉、頭の動きなどが、否定・疑問・接続詞・時制表現など文法機能そのものとして組み込まれています(例:眉を上げる=疑問文)。

- 口の形や口語の動きも、語彙や文法補助の役割を果たします。

## 4. 空間の利用

- 文の主語・目的語・場所・時間などを、三次元空間内で位置・方向付けして表現します。話者の前の空間が「文を描く板」となり、複雑な関係を同時的・立体的に表現できます。

## 5. 線状性ではなく同時性

- 音声言語は単語や文が一列に並びやすい「線状性」を持ちますが、手話は**同時に複数要素(手・顔・体)を使って情報を伝える同時性**も強い特徴です。

**要点まとめ**

手話の文法は「手+非手指(顔・体)」「空間的・同時的」「視覚的特徴」をもち、音声言語と同じ自然言語だが、まったく異なる文法体系と表現力を備えています。

日本語とは別の文法体系を持つ手話言語の基本文法

(手話言語)の基本文法は、音声言語とは異なる独自の体系を持っています。主な特徴は以下のとおりです。

手話言語の基本文法の特徴

1. 基本語順

- 多くの手話言語では「SVO(主語‐動詞‐目的語)」または「SOV(主語‐目的語‐動詞)」順をとります。

例:<私/リンゴ/食べる>または<私/食べる/リンゴ>

- 助詞(「が」「を」など)は使わず、語順や空間の位置、指差しで役割を示します。

2. 空間の活用

- 話者の前の三次元空間を文法的に使います。人物・物・場所・時間を“配置”したり、“表す場所”を変えたりして関係性を表現します。

- 代名詞や指示語は空間的な指示(指差し)や位置変化で行います。

3. 非手指要素の文法的役割

- 顔の表情や眉(上げる・下げる)、頭や体の向きは、疑問・否定・強調・感情・時制などを明示する重要な文法成分です。

- 例:「眉を上げる+手話」=疑問文、「口をすぼめる+手話」=否定文など。

4. 格助詞の省略

- 「が」「を」「に」といった助詞が存在せず、語順や手の動き・向き、配置で主語や目的語を区別します。

5. 単純化と単文構造

- 長い複文よりも、単文や短い重文が多用されます。複雑な表現も一文一意で分解し、順番に伝える傾向があります。

**まとめ**

手話言語の文法は「語順」「空間利用」「表情などの非手指要素」「助詞省略」「単文重視」といった特徴をもち、視覚言語ならではの多重表現力を発揮します。

手話ラベル文の意味と使い方

手話ラベル文とは、手話の単語や文を日本語表記でラベリングしたものです。たとえば手話教材や練習帳では、<こんにちは>や<ありがとう>など、手話表現に日本語で意味が付されている部分が「手話ラベル」と呼ばれます。

***

## 手話ラベル文の意味と使い方

- **ラベル文とは?**

手話表現や動画、イラストの動作に「日本語の見出し」や<>で括った単語名を付けて管理・学習する仕組みです。[2][1]

- **教材での活用例**

手話の本や練習帳では、新出語彙や文の横に<挨拶><家族><行く>のようなラベルが記載され、学習者がその表現内容や文意を日本語から把握しやすくしています。

***

## 注意点

- **ラベルと手話の意味は必ずしも一致しない**

たとえば「切る」というラベルでも、ハサミ・包丁など道具や文脈によって手話動作が異なります。

- **文法や非手指要素(表情等)のニュアンスは、ラベル文だけでは表しきれない**

そのため理解や練習の際は、個々の動作・表情・空間配置も併せて確認することが重要です。

**手話ラベル文は、手話単語や文の意味を日本語的にラベリングして把握しやすくする学習用の表記方法です。わかりやすさの一方で、手話固有の文法・表現ニュアンスを正確に学ぶには実際の手話動画や表情・動きの観察も欠かせません**。

手話単語は、手指や身体の動きを使った「視覚的言語」であり、独自の構成要素によって形成されています。主な特徴は以下の通りです。

## 手話単語の構成要素

- **手の形**(handshape):どのような形に手や指を作るか

- **手の位置**(location):体のどの辺りで動作するか(顔の前、胸の横など)

- **手の動き**(movement):手をどのように動かすか(上下・往復・回転など)

- **手の向き**(orientation):手のひらや指の向き

- **非手指要素**(non-manual signals):顔の表情・視線・口型・頭の動きなど

これらの要素が音声言語でいう「音素(phoneme)」の役割を持ち、組み合わせによってさまざまな単語が作られています。

## 規則的な特徴

- **同一・対称制約**:両手を使う単語では、両手の形や動きは同一または対称であることが多い

- **優位制約**:両手の形が異なる場合、片手のみを動かし、もう片手は単純な形で補助的役割を持つ

**まとめ**

手話単語は「手の形・位置・動き・向き・非手指要素」の組み合わせで成り立ち、これらが体系的な規則に従って組み合わさることで自然言語としての豊かな意味表現が可能になります。

手話記号を学ぶ実践的な練習法

ポイントは「動画や資料→記号で書き起こす→再現→修正」というプロセスを繰り返すこと、そして動き・形・表情まで漏れなく記号化する意識を持つことです。

手話の動きを表す代表的な記号表記には、「SignWriting(サインライティング)」や「ハンブルク記号」などが存在します。これらは手の形・動き・向き・位置・非手指要素(表情など)を記号・図形の組み合わせで詳細に表現できる書記法です。

## SignWriting(サインライティング)

- 手話の各動作を「手の形記号」「動きの矢印」「位置記号」「表情記号」等で視覚的に2次元配置します。

- 例えば「→」や「↗」の矢印は動きの方向、「手形の図」は手の形と向きを示し、表情は顔の絵記号で表します。

- 国際的に広く研究・実用化が進んでいる手話表記法で、日本手話にも対応した辞書・システムがあります。

## ハンブルク記号

- 「位置・手型・動き・手の向き」の4要素を組み合わせた記号体系で、よりシンプルに動きを記述できるスタイルです。

## 日本語援用手話表記(JJS表記)

- 日本語語句+付加記号で、〈東京(R)〉〈行く(→R)〉のように「動き」や「位置変化」を(矢印、略号などで)表す方法も開発されています。

**まとめ**

手話の動きを表す記号表記にはSignWritingやハンブルク記号などがあり、これらは手の形・動き・向き・空間・表情も組み合わせて視覚的に手話を記述できます。