- 心理カウンセリング教本【Kindle Book】

- うつ病アドバイザー無料資格問題集(WordPress)

- 「NPO全日本カウンセラー協会ブログ(アメブロ)

- 20世紀を代表する政治哲学者ハンナ・アーレントの『人間の条件』

- フェミニズム史における先駆女性思想家・文筆家スタール夫人(ジェルメーヌ・ド・スタール)

- Sign language.手話

- YUMI: The Digital Storyteller's Collection

- 黄昏のパートラムと渡良瀬の風

- 日本語の話し言葉における尊大表現と不適応

- 鬱病・躁病に通じる妄想を解消するアクションシステム

- 自殺念慮の理解と支援

- 自殺念慮の消し方〜うつ病と向き合うために〜

- 宇宙と共鳴する呼吸で鬱を祓うための音楽

- 星の巫女カウンセリングファイル《舞田みおの場合》

- 影の教室 ―ひまわり幼稚園事件ファイル―

- ジャスミンのコロンと路地裏のにおい──教室のカーストものがたり

- True Colors

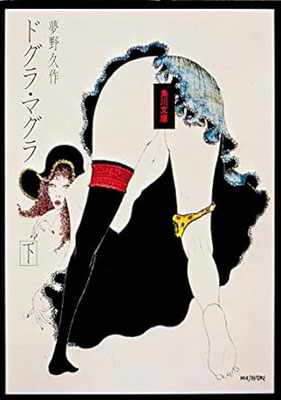

- 『ドグラ・マグラ』『生殖記』で読み解く――“身体の声”に耳を澄ます精神鑑定の現在地

- 「どうにかなるでしょ ここの町のどこかで私は生きているのよ」

- 小豆に宿る呪術の力と「雨夜三人話」の悲劇

- Boulevard de la Mélancolie – Le repaire des jeunes dames

- Midaq Alley (زقاق المدق)

- 僕がどんなに君を好きか、君は知らない

- 隔(へだ)ての庭

- The boundary gate that is off-limits.

- 『神々の本性について』 Phaëthōn

- 「胎児の帰属」 ――胎内から始まる、血と記憶の犯罪。

- そして誰もいなくなった

- 消える夜 ―耳のない彼女―

- 幻夢の自己相似構造(フラクタルドリームスケープ)

- 日常と非日常の境界、日常生活のなかの人間心理の異質さを描く「Murder Mystery(マーダーミステリー)」

- 渇きの母胎(ぼたい)—水を求めて子を殺す—

- 最新ニュース速報

- Profiling Tarot.

- タロットリーディング

- 指示性のカウンセリング

- 鬱のお悩み相談

- NLP視線イメージ切り替え法

- 全日本カウンセラー協会

- 会社概要

- 黄昏のパートラムと渡良瀬の風

- 日本語の話し言葉における尊大表現と不適応

- 鬱病・躁病に通じる妄想を解消するアクションシステム

- 自殺念慮の理解と支援

- 自殺念慮の消し方〜うつ病と向き合うために〜

- 宇宙と共鳴する呼吸で鬱を祓うための音楽

- 星の巫女カウンセリングファイル《舞田みおの場合》

- 影の教室 ―ひまわり幼稚園事件ファイル―

- ジャスミンのコロンと路地裏のにおい──教室のカーストものがたり

- True Colors

- 『ドグラ・マグラ』『生殖記』で読み解く――“身体の声”に耳を澄ます精神鑑定の現在地

- 「どうにかなるでしょ ここの町のどこかで私は生きているのよ」

- 小豆に宿る呪術の力と「雨夜三人話」の悲劇

- Boulevard de la Mélancolie – Le repaire des jeunes dames

- Midaq Alley (زقاق المدق)

- 僕がどんなに君を好きか、君は知らない

- 隔(へだ)ての庭

- The boundary gate that is off-limits.

- 『神々の本性について』 Phaëthōn

- 「胎児の帰属」 ――胎内から始まる、血と記憶の犯罪。

- そして誰もいなくなった

- 消える夜 ―耳のない彼女―

- 幻夢の自己相似構造(フラクタルドリームスケープ)

- 日常と非日常の境界、日常生活のなかの人間心理の異質さを描く「Murder Mystery(マーダーミステリー)」

- 渇きの母胎(ぼたい)—水を求めて子を殺す—

『ドグラ・マグラ』『生殖記』で読み解く――“身体の声”に耳を澄ます精神鑑定の現在地

殺人事件の「精神鑑定」と性格プロファイリングの方法

他人の都合で決められる“私”――ラベルと制度が奪うアイデンティティの不安と恐怖

性格プロファイリングという概念はアメリカのFBIの心理分析官ロバート・K・レスラーが提唱しています。

犯罪を「社会的秩序からの逸脱」として捉えることで、「人はなぜ犯罪を犯すのか?」という根源的な問い――すなわち、犯罪の発生メカニズムや加害者の内面――の考え方の原型を、誰にでも直感的に理解できるものとして提示します。

ドグラ・マグラ的想像力で読み解く――胎児期に“ことば以前の思考”はどのように生まれるのか

夢野久作の作品 『ドグラ・マグラ』的な視点から、「言語野を介さずに一次運動野で発話が可能になる」ことと、胎児期(母胎内)の思考形成――すなわち“ことば以前”の意識や情動の芽生え――を重ねて読み解くと、以下のような現代科学と文学的イメージの融合が得られます。

1. 一次運動野発話と胎児の脳

一次運動野のみでの発話:

ドグラ・マグラが描く“身体から立ち上がる声”や“理性を通らない情動発声”とは、現代脳科学でいう「言語野(意味や論理を司る部位)」ではなく、「一次運動野(発声器官を動かす中心)」が直接“音”や“叫び”のきっかけとなる状態です。

胎児の脳発達:

胎児期の脳は、まず生命維持や運動、反射を担う部位(脳幹や運動野)が先に形成され、ブローカ野やウェルニッケ野などの“言語野”は出生後に急速に発達します。胎児は「意味」や「言葉」ではなく、身体の振動・音・リズム、情動トーン(母親の心音や声の調子)といった“生理的な刺激”を受けて成長します。

2. ドグラ・マグラと胎児の思考形成のイメージ

『ドグラ・マグラ』では、「人間の本能的な衝動や情動は“頭”=理性以前の“脳髄”や“身体”の奥底から生じる」という脳髄論が語られています。

母体内の胎児もまた、「言語で物語を作る」以前に、「身体そのものが感じる驚き・快・不快・安心・恐れ」といった原初的情動が思考(意識)の原型を形作っていきます。

胎児期の脳は、まず生命維持や運動、反射を担う部位(脳幹や運動野)が先に形成され、ブローカ野やウェルニッケ野などの“言語野”は出生後に急速に発達します。胎児は「意味」や「言葉」ではなく、身体の振動・音・リズム、情動トーン(母親の心音や声の調子)といった“生理的な刺激”を受けて成長します。

胎児の思考形成とは、まだ言語野が働く前、生きるため・感じるための“身体と情動”の経験が核になるプロセス。

『ドグラ・マグラ』的世界観では、それは「身体の中から自然にあふれ出る声=言葉以前の“叫び”」であり、人間の根源的な意識や衝動――すなわち“ことば以前の心”が、まず一次運動野や情動回路によってかたちづくられるとイメージされます。

胎児期の思考形成は、“言語”ではなく“身体”と“情動”のネットワークを基盤に始まり、そのプロトタイプは、ドグラ・マグラの描く「言語野を介さない、一次運動野からほとばしる発声」のイメージと重なります。すなわち、「感じること・動くこと・声を出すこと」が、“考える”ことの原初にある、という視点なのです。

迷走する言葉と他者が決める“私”―『ドグラ・マグラ』にみるアイデンティティ喪失のジャングル

『ドグラ・マグラ』の語り部(「記憶を奪われた私」)は一人称視点で物語を語る中で、堂々巡りの自問自答、現実と妄想の区別の揺らぎ、「自分が誰なのか分からない」というアイデンティティ喪失の恐怖を何度も体験します。この“自己認識の混乱”は、外部(医者・家族・社会・科学)から与えられる“正体”=他者規定のアイデンティティによってさらに深まり、登場する「迷走言語ジャングル語(阿呆陀羅経、言葉の断片、無意味な響きの連なりなど)」と本質的に結びついています。

1. 堂々巡りと自我・現実の揺らぎ

語り部は、現実の出来事や記憶の断片、自己の認識が常にグラグラと揺れ動き、“一人称なのに自分が誰かわからない”“現実が妄想か判定できない”という堂々巡りに陥ります。

これは自分という存在が内側から確信できず、周囲の専門家や社会によって「お前は呉一郎だ」「殺人者だ」などと決めつけられる――すなわち「外部規定のアイデンティティ」と不可分の構造になっています。

2. “迷走言語ジャングル語”との関連

作品中では、阿呆陀羅経に代表される「意味の分からない断片的言語」「混乱した独白」「無意味な言葉の連なり」=“迷走言語ジャングル語”がしばしば呟かれます。

記憶を奪われた私は、「自分自身」の言葉がもはや社会や常識のコードとつながらなくなり、“自己と他者の間に亀裂が走っている”こと、そして「自分で自分を名指せず、他者(権威や社会)が正体を決める」状況の象徴となっています。言語の森に迷い込み、記憶や現実、物語の全体像も掴めなくなる…という物理的・心理的な“迷走”が、「アイデンティティの迷走」と重なるのです。

『ドグラ・マグラ』において、自意識の堂々巡りや妄想・現実境界の混乱は、「他者から与えられる正体=外部的アイデンティティ決定」と密接に関わっています。

迷走する言語、ジャングルのような言葉の断片は、“自己表現”すら他者に解釈され、アイデンティティが他人事として決められる恐怖の象徴。

ドグラ・マグラの世界観では、「言葉」も「自分」も混沌としたジャングルであり、その迷走自体が現代的アイデンティティ不安の根幹を体現しているのではないでしょうか?

胎児神経症と殺意の祖型――母胎から始まる情動と攻撃性の起源

胎児神経症とは

胎児神経症とは、妊娠中の母体の環境――ストレス、不安、恐怖、あるいは母親の情動や生理状態――が、胎児の中枢神経系発達に影響を与え、「情動の過敏性」「不安受容性の高さ」など、将来の精神的傾向(神経質・衝動性・易刺激性等)の“原型”が胎内で築かれる現象を指します。

現代医学的にも、母胎環境(ホルモン・ストレス・情動変動)は胎児脳の発達や情動調節系に一定の影響を及ぼすことが明らかになっています。

殺意の祖型との関連

この“神経症的傾向”が極端化し、自己防衛・生存本能や強い不安と結びつくと、後年「攻撃欲求」「敵意」「過剰な衝動性」――究極的には“殺意”の祖型となる可能性が生じます。

胎児期から刷り込まれる「安全/危険」の原体験や、母体由来の強い恐怖・怒りなどの情動信号は、原初的な「自己保存」や「外敵回避」の反応として脳に痕跡を残しやすいのです。

それは無意識のレベルで“本能的攻撃性”の種(祖型)となり、特定の環境や状況下で情動暴発=衝動的な攻撃性として発現することもあり得ます。

文学的視座

『ドグラ・マグラ』の脳髄論では「生まれる前から刷り込まれた原初の情動」や「胎内体験のトラウマ的記憶」が人間の狂気や犯罪衝動、殺意の進化的起源として幻想的に語られています。

こうした「母胎の闇」「胎児期での刷り込み」は、文化・神話的にも“祖型(archetype)”として、人間存在の深層をめぐる豊かな想像力の源泉となってきました。

母胎で形成される胎児神経症は、人の情動や衝動的傾向の“原型”となり得ます。そして極端な形では、この原型が「殺意(攻撃本能)」の無意識的源泉――すなわち人間の本能・情動力の「最も深い根」――となり、成長後の行動や衝動のパターンにまで影響を及ぼす場合があるのです。

「『ドグラ・マグラ』と『生殖記』でたどる――精神鑑定の変遷と個のアイデンティティ」

『ドグラ・マグラ』と『生殖記』を通じて“男性生殖器=身体の声”を聞く精神鑑定を読むことは、「個の内側でうごめく本能、情動、欲望」と「社会・制度による外在的なラベリング(正常/異常、社会的価値観)」の対立を、きわめて鮮烈に浮かび上がらせます。

『ドグラ・マグラ』:精神鑑定と“身体の声”

『ドグラ・マグラ』の舞台は精神病院で、主人公「記憶を奪われた私」は理性や自我がぐらつくなかで、精神鑑定や医学権威から「精神異常者」とラベリングされ、外部から管理・解釈される存在になります。

この語り部はしばしば“記憶が身体の奥底からよみがえる感覚”“他者の声に自分の身体が操られる恐怖”を体験し、「心=精神」ではなく「身体」そのものが欲望・衝動や殺意、記憶の源になると直感する描写が何度も現れます。

鑑定を受ける“身体”は単なる診断対象ではなく、しばしば狂気や本能の「収容所」となり、社会から“異物”として排除・管理されること自体が深い不安と恐怖として描写されます。

『生殖記』:身体の声=生殖本能の語り

『生殖記』では語り手そのものが「男性生殖器=主人公の生殖本能」すなわち“身体の声”です。

社会や家族、共同体が「普通」の生殖や幸せ、規範を押し付けてくる中で、自己の内側・身体の奥底で欲望や葛藤が蠢き続ける。その声は、社会の「正常/異常」や「共同体にとって価値のある個」であるか否か、という外在的まなざしと絶えずぶつかることになります。社会や共同体が「普通」「幸せ」「繁殖」を規範として押し付けるなかで、自己の内側や身体の深部では欲望や葛藤がくすぶり続け、その声は“正常/異常”あるいは“共同体にとって価値のある個か否か”という外部の物差しとぶつかり続けます。

“身体の声”を聞く精神鑑定の現代的意義

両者の作品は、「精神鑑定」=心や理性だけで判断可能なものではなく、“身体そのもの”の叫びや欲望、本能――社会から見れば“異物”と見なされるもの――にも耳を澄ます必要があるという逆説を突き付けます。

権威や制度による診断・排除では見えない「身体の声」「内なる欲望や痛み、違和感」は、現代の医療やケア、そして社会的包摂を考える上でも、極めて重要な問題提起になっています。

浅井リョウの『生殖器』は、生殖本能の語りという特異な設定をとり、徹底的に「個の身体」「生殖=生きること」そのもののリアリティ、社会と個、生と死、欲望と規範のせめぎ合いを描いています。

「言葉を失った脳と“トカゲ脳”の暴走

全失語・本能発話・殺人衝動の危機」

心臓の心拍停止や肺による呼吸困難といった「生理的限界状態」において、人は極限のパニックや恐怖、解離、自己保存本能の暴走を体験することがあります。

「殺人衝動の抑制不能状態」になるとはどういうことか?

1. 生理的危機と“殺人衝動”

心臓の心拍が停止しかけたり、肺が呼吸困難に陥ると、脳や全身に酸素が行き渡らず、強烈な窒息感と死の危険が迫ります。

この「死の危機」に遭遇すると、自律神経系(闘争・逃走反応:fight or flight)や本能的な自己保存システムが発動し、「生き延びたい」という防衛本能が極大化します。

2. 抑制不能状態のメカニズム

通常、人間の攻撃衝動は大脳皮質(前頭前野)による理性的な抑制や社会的規範によってコントロールされています。

しかし「死に瀕する危機」や極限の身体的ストレス下では、この理性的抑制が解除・機能低下し、本能的衝動がむき出しになる場合があるとされています(例:酸欠時の錯乱や極端なパニック時の他害行動)。

こうした状態では、「殺人衝動」=加害・排除行動が“自分でも抑えきれない”衝動として表出することがあり、法医学や精神医学でも特殊な事例として論じられることがあります。

状況によっては、自分の呼吸や心拍を妨げる存在(他者など)に対して、“無意識的に押し退ける・排除する・攻撃を加える”という原初的な攻撃衝動(殺人にもつながる強い他害エネルギー)が生起しやすくなります。

3. 社会・倫理的側面

現実には、そのような極限状態に陥ったとしても、すべての人が他害的行動に出るわけではありませんが、「自己保存本能の暴走による抑制不能な加害衝動」は、古くから法や倫理・文学において「不可抗力的な暴力」として描かれ、精神鑑定や刑事責任の判断で議論される対象にもなっています。

心臓の心拍停止や呼吸困難という死の危機は、人間の本能的な防衛システムを極端に活性化させることで、「殺人衝動の抑制不能状態」に至る場合がある――それは理性を超えた“生存本能の暴走”であり、自己保存という最古層の本能ゆえの現象と考察されます。

筋肉発話・意味性錯語・情動偏重・トカゲ脳状態

言葉を失った本能の脅威

「筋肉発話・意味性錯語・情動偏重・トカゲ脳状態」とは、脳の高次機能(言語・理性・社会性)が失われ、本能や原始的情動の制御が極度に強調される状況を指します。ここに「全失語」や極限の生理的危機(心拍停止や呼吸困難)、さらには本能的な殺人衝動の暴走が絡むことで、人間の行動・社会適応に深刻な影響を及ぼします。

全失語と“トカゲ脳状態”

全失語では脳の言語中枢全体が損傷を受け、「話す・聞く・読む・書く」というすべての言語活動がほぼ不可能となります。

言葉を失った人は、

- 「筋肉発話」(意味がない音声の反復や奇声)

- 「意味性錯語」(誤った言葉や意味のない単語を発する)が増え、

- 感情表現や本能的な非言語発話(叫び、うめき、怒号)が強調されます。

このような状態では、高度な社会的意思疎通ができず、本能や原始的衝動(「トカゲ脳」=爬虫類脳的な衝動・自己保存本能)に行動が傾きやすくなります。

言語障害と殺人衝動との関係

社会的意思疎通が極度に困難になると、理性的制御や「ことばによる衝動の抑制」が難しくなり、自己保存や本能的情動が前景化します。

さらに、身体の極限状態(心拍停止・呼吸困難)が加わると、生死の危機に瀕した脳は理性・社会性の抑制が外れ、「自分や状況を脅かす存在への加害衝動(本能的な排除・殺人)」が突出する可能性があります。

こういった場合の暴力行動は、「正常状態の法的・倫理的判断」とは違い、本能や生存防衛本能が最優先される“抑制不能”の行動と見なされます。

社会生活・倫理への影響

重度の言語障害(全失語等)は、社会生活や自立、就労に著しく制限をもたらします。自己表現も他者理解も困難になり、社会的・倫理的規範に頼った共生が著しく障害されるため、暴力衝動や情動発作が生じたとき、「ことばで説明し合う」「理性で抑える」という人間社会の仕組みが作用しにくくなり、原初的・動物的な行動が表出しやすくなります。

人間の言語中枢が広範囲に損傷され、本能や情動偏重が際立つ全失語や極限状態では、

- 筋肉発話

- 意味性錯語

- トカゲ脳的衝動が現れ、社会性や理性が崩れることで、本能的な殺人衝動も“抑制不能”となる危険が孕まれています。これは現代医学、犯罪心理、倫理学にとっても重要な考察対象です。